臺灣十大旅遊景點指南:臺北101、故宮博物院、太魯閣、阿里山、墾丁與日月潭

想知道臺灣十大旅遊景點有哪些?必訪臺北101、文化瑰寶國立故宮博物院、壯麗太魯閣、雲海仙境阿里山森林、陽光沙灘墾丁國家公園,還有湖光山色日月潭!完整攻略帶你玩遍臺灣最經典景點,快收藏這篇行程規劃!

目錄

一、台北101:現代建築與城市地標

台北101不僅是台灣的地標性建築,更是現代工程技術的傑出代表。建築由著名建築師李祖原設計,採用了中國傳統"寶塔"造型元素,結合現代化鋼結構技術。其最著名的特點是位於87至92樓的防震阻尼器,這顆重達660公噸的調諧質量阻尼器可有效減小強風和地震帶來的搖晃幅度,技術規格在全球同類型建築中名列前茅。

觀景台位於89樓,海拔高度約382公尺,擁有360度全景視野。專業建議選擇晴朗的下午時段前往,此時能見度最佳,可清晰眺望台北盆地全貌及周邊山脈。觀景台特別設置了方向標示牌,標註各重要地標的方位和距離,方便遊客辨識。同時配備專業級望遠鏡,能提供更清晰的遠景觀察體驗。

每年跨年煙火秀是台北101最受矚目的活動,煙火施放時間約5分鐘,採用電腦程式控制點燃超過1萬6千發煙火。專業攝影師建議的最佳觀賞位置包括:國父紀念館廣場、象山六巨石、大安森林公園等處,這些地點能獲得完整的建築視角且避開過多人潮。煙火拍攝需特別注意曝光時間和ISO值的設定,建議使用三腳架固定相機。

信義商圈作為台北101的周邊商業區,擁有完整的購物和美食體系。從精品百貨如Bellavita、微風信義,到平價商場如新光三越、統一時代百貨,滿足各層次消費需求。餐飲部分特別推薦101大樓內的頂級餐廳,如85樓的隨意鳥地方,以及信義區的在地小吃如永康牛肉麵、鼎泰豐小籠包等。

二、國立故宮博物院:中華文化瑰寶

國立故宮博物院是全球最重要的中華文化藝術典藏機構之一,館藏近70萬件文物,年代跨度超過8,000年。藏品主要分為書畫、銅器、瓷器、玉器、漆器、琺瑯器等14大類。其中書畫類藏品約1萬2千件,包含東晉王羲之的《快雪時晴帖》等國寶級文物;瓷器類約2萬5千件,涵蓋宋代五大名窯至清代官窯作品。

最具代表性的鎮館之寶當屬"翠玉白菜"和"肉形石"。翠玉白菜高18.7公分,以半白半綠的翡翠雕成,菜葉上刻有兩隻螽斯,工藝極為精細。專業研究指出其可能為清末瑾妃的嫁妝。肉形石則是一塊天然形成的瑪瑙,經工匠稍加琢磨後形似東坡肉,紋理層次分明,展現自然造物之神奇。

故宮特展策劃極具專業水準,通常以時代、主題或材質為分類依據。近年更積極發展數位展覽,如"故宮南院數位藝術展"結合AR/VR技術,讓觀眾能與文物進行互動。展覽照明系統採用特殊濾光設計,嚴格控制照度在50-100勒克斯之間,以保護脆弱文物不受光害。

院區周邊的至善園是仿宋明風格的中式園林,佔地約5,600平方公尺。園內設置蘭亭、流觴曲水等景觀,種植松、竹、梅等傳統園林植物。專業園林設計師指出,其空間布局嚴格遵循"一步一景"的中國古典園林理念,是研究傳統造園藝術的活教材。

三、太魯閣國家公園:地質奇觀

太魯閣峽谷的形成源自板塊運動與河流侵蝕的交互作用。約2億5千萬年前,此處為深海沉積環境,形成厚層石灰岩;之後經造山運動變質為大理岩。立霧溪以每年約2公分的速度下切岩層,配合斷層活動,最終形成今日深達1,000公尺的V型峽谷。岩壁上清晰可見的褶皺和斷層構造,是研究地殼變動的珍貴資料。

燕子口步道全長約1.37公里,沿途可觀察大理岩中的剪理、節理等地質構造。安全專家特別提醒,此區域仍存在落石風險,需佩戴安全帽並注意警告標示。九曲洞隧道長1,220公尺,開鑿於1955年,當時完全依靠人力與簡易爆破技術完成,工程難度極高。隧道內溫度常年保持在20°C左右,是夏季理想的避暑地點。

清水斷崖位於蘇花公路旁,綿延約21公里,最大落差達800公尺。地質研究顯示,此處岩層主要由片麻岩和大理岩組成,形成於約2億年前。斷崖下方太平洋海水深度驟降至數千公尺,形成明顯的海陸交界景觀。專業攝影師建議在日出時分拍攝,此時陽光斜射岩壁,能呈現最壯觀的光影效果。

合歡山區海拔超過3,000公尺,是台灣最容易親近的高山生態系。植物學者記錄到玉山箭竹、臺灣冷杉等特有高山植物。動物方面則有臺灣山鷓鴣、金翼白眉等鳥類。專業生態觀察應注意:植被帶隨海拔變化的現象,以及高山植物特有的匍匐生長形態,這些都是長期適應強風和低溫的結果。

四、阿里山森林遊樂區:林業文化與自然景觀

阿里山森林鐵路是國際知名的登山鐵路系統,全長71.4公里,最大坡度達6.25%。工程師採用"之"字形折返式路線設計,配合Shay式蒸汽機車的特殊齒輪傳動系統,成功克服地形障礙。鐵路在1912年通車,最初目的為運輸木材,現已轉型為觀光用途。專業鐵道研究者特別推崇其螺旋環繞獨立山的路段設計,展現早期鐵道工程的智慧。

阿里山日出以祝山觀日平台最為著名。氣象專家分析,最佳觀賞季節為10月至隔年3月,此時空氣乾燥,雲海出現機率高。日出前1小時就應抵達觀景點,觀察東方天空由深藍漸變為金黃的過程。專業攝影建議使用廣角鏡頭,並將相機白平衡設定為"陰天"模式,能更準確捕捉晨光的暖色調。

阿里山神木群中,以樹齡約2,300年的"香林神木"最為知名。林業專家指出,這些紅檜巨木能存活千年,關鍵在於其富含香氣的木材具有天然抗腐蝕性。森林中還可觀察到板根、支柱根等熱帶植物特徵,以及苔蘚、地衣等附生植物構成的"空中花園"生態系統。

阿里山茶區海拔1,000至1,700公尺,日夜溫差大,霧氣充足。土壤專家分析,當地黃壤富含礦物質,排水性良好,非常適合茶樹生長。主要茶種為青心烏龍,製程中特別強調"布球揉捻"工序,造就獨特的花香和甘醇口感。專業品茶師建議使用90°C左右的山泉水沖泡,能充分展現阿里山茶的特色。

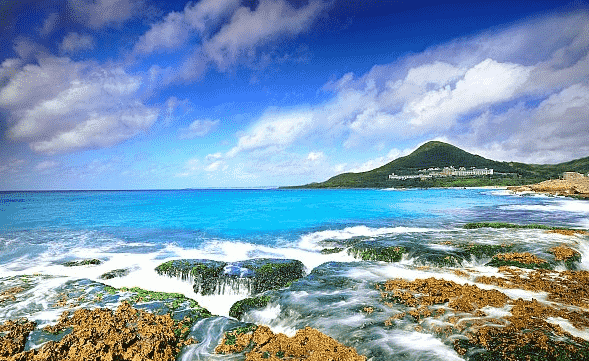

五、墾丁國家公園:海洋生態系統

墾丁海域的珊瑚礁生態系統極為豐富,海洋生物學家記錄到約300種造礁珊瑚和1,200種珊瑚礁魚類。近年監測顯示,部分區域面臨海水升溫和優養化的威脅。國家公園管理處設立多個保護區,並實施遊客總量管制。專業浮潛指導建議選擇後壁湖或萬里桐海域,這些區域水流平緩,珊瑚覆蓋率高達60%以上。

鵝鑾鼻燈塔建於1883年,是台灣最南端的燈塔。航海專家指出,其光源可達27.2海浬,是巴士海峽航線的重要導航設施。燈塔建築採用白色圓柱形設計,塔高21.4公尺,周邊的珊瑚礁海岸地形極具研究價值。原裝的英國製透鏡仍保存完好,展示早期光學技術的精良。

社頂自然公園的石灰岩地形是長期溶蝕作用的結果。地質學者特別關注其溶洞、石灰岩柱等喀斯特地貌。園內還設有完整的解說系統,介紹高位珊瑚礁的成因。生態觀察重點包括:季節性遷徙的灰面鷲、台灣特有種津田氏大頭竹節蟲等。專業導覽員建議清晨或黃昏前往,此時動物活動較頻繁。

墾丁夜間生態觀察活動主要集中於社頂和龍磐公園。專業生態導遊會配備紅色濾光手電筒,減少對夜行動物的干擾。常見觀察對象包括:赤尾青竹絲、臺灣窗螢等。特別值得注意的是陸蟹繁殖季(5-9月),成千上萬的母蟹會橫越道路前往海邊產卵,此時實施交通管制以保護生態。

六、日月潭國家風景區:湖泊地景

日月潭是台灣最大的天然湖泊,湖面面積約7.93平方公里。其水力發電系統始建於1934年,工程師利用湖水與濁水溪間325公尺的落差發電。專業電力工程師解釋,此系統包含引水隧道、壓力鋼管和發電廠三大部分,最大出力可達160MW。下池(鉅工壩)與上池(日月潭)形成完整的抽蓄發電循環,是台灣電網重要的調峰設施。

環湖自行車道全長約29公里,道路工程專家分析其坡度大多控制在5%以下,適合各年齡層騎乘。專業自行車教練推薦順時針方向騎行,可獲得最佳湖景視野。重點景觀包括:向山懸臂式觀景台、水社壩堰堤公園等。特別值得注意的是伊達邵段,此處道路緊貼湖岸,騎行時能感受湖水拍岸的聲響。

邵族是台灣原住民族中人數最少的一族,目前僅存約800人。文化人類學家研究指出,其傳統信仰以祖靈崇拜為核心,重要祭儀包括"播種祭"和"豐年祭"。工藝方面以"鞣皮技術"和"獨木舟製作"最為著名。日月潭畔的伊達邵社區設有文化展示館,專業解說員會演示傳統杵音表演。

日月潭纜車連結伊達邵與九族文化村,總長1.877公里。運輸工程師指出,其最大特色在於無中間支柱的設計,主跨長達786公尺。纜車上升過程可俯瞰整個日月潭盆地,專業攝影建議使用偏光鏡消除玻璃反光。氣象研究顯示,冬季上午較容易出現雲海景觀,是搭乘的最佳時段。

七、野柳地質公園:海岸地貌

野柳的女王頭是台灣最著名的地標之一,地質學家定期測量其頸部厚度,目前約剩126公分。岩石力學分析顯示,該蕈狀岩的"頸部"每年因風化作用減少約1-2公分。公園管理處已設置微氣候監測系統,記錄風速、鹽分等侵蝕因子。專業研究團隊採用3D掃描技術建立數位模型,預測其可能在未來20-30年內斷裂。

野柳的海蝕平台在退潮時露出面積達3公頃,潮間帶生態極為豐富。海洋生物學家記錄到海膽、海星、寄居蟹等近百種生物。專業生態觀察應注意潮汐時間,建議選擇農曆初一或十五前後的大潮時段。特別值得注意的是"仙女鞋"岩塊周圍的潮池,常可發現色彩鮮艷的海蛞蝓。

地質保護區實施嚴格的分區管理,專業環境工程師解釋其分為:核心保護區、緩衝區和解說教育區三部分。核心區禁止遊客進入,僅供研究使用;緩衝區設有木棧道,限制每日遊客量;解說區則提供完整的地質教育設施。公園採用低衝擊開發理念,所有步道均架高,避免直接踩踏脆弱岩層。

野柳的岩層屬大寮層,地質年代約1,200-2,500萬年前。專業地質調查顯示,這些沉積岩中保存完好的生痕化石和貝類化石,是研究古環境的重要證據。特別引人注目的是"蜂窩岩",其特殊孔洞是鹽結晶膨脹和風蝕共同作用的結果。岩石表面的差異侵蝕現象,清楚展現地層中軟硬岩層的交替分布。

八、玉山國家公園:高山生態

玉山主峰登山路線依難度分為:單日攻頂的"塔塔加鞍部線"(適合有經驗者)和"八通關線"(需3-4天,技術需求較高)。登山專家建議,最佳攀登季節為5-10月,此時積雪最少。須特別注意高山症預防,專業高山嚮導會監控隊員血氧濃度,建議在3,000公尺以上高度每日上升不超過300公尺。必備裝備包括:保暖衣物、頭燈、GPS設備等。

玉山植被帶垂直分布明顯,植物生態學家劃分為:闊葉林帶(2,500m以下)、針闊葉混合林帶(2,500-3,000m)、鐵杉林帶(3,000-3,500m)和亞高山灌叢帶(3,500m以上)。專業植物觀察重點包括:玉山杜鵑、玉山薄雪草等特有種。特別值得注意的是"玉山圓柏",其扭曲生長的形態是適應強風和冬季積壓的結果。

台灣黑熊是玉山國家公園的旗艦物種,野生動物學家估計現存數量約200-600頭。研究顯示其活動範圍可達100平方公里,以堅果、漿果和腐肉為食。專業生態監測主要依靠自動相機和排遺分析。遊客應注意妥善處理食物垃圾,避免引發人熊衝突。其他值得關注的動物包括:長鬃山羊、山羌等特有種。

玉山地區氣候變化劇烈,氣象專家記錄到冬季最低溫可達-15°C,夏季白天仍可能低於10°C。專業登山準備應包括:分層穿衣系統、防風防水外套、高熱量食品等。特別需注意午後雷陣雨和突然起霧的風險。氣壓變化監測顯示,峰頂氧氣濃度僅為海平面的60%,是體能考驗的主要因素。

九、九份山城:礦業文化遺產

九份的金礦開採始於1893年,礦業工程師指出,當地礦脈屬"熱液充填型",黃金常與石英共生。最盛時期"昇平戲院"周邊有超過300個礦坑,最深達海平面下600公尺。專業礦坑調查顯示,坑道多採用"房柱法"開採,留有方形礦柱支撐頂板。現今開放參觀的"本山五坑"保留完整的軌道、通風系統等設施,是瞭解早期採礦技術的活教材。

九份建築聚落依山勢而建,都市規劃學者分析其呈現"層層疊落"的特殊景觀。建築保存專家採用"修舊如舊"原則,維持日治時期紅磚、黑瓦的原始風貌。特別值得注意的是"昇平戲院",這座1934年建成的劇場經專業修復後,完整保留了木造結構和放映設備,定期舉辦懷舊電影放映活動。

九份因電影《悲情城市》聞名,文化研究學者分析其"山城雨霧"的意象已成為台灣文化符碼。專業電影取景地點包括:豎崎路階梯、阿妹茶樓等。特別值得觀察的是建築光影變化,導演常利用狹窄巷道創造強烈明暗對比。當地設有完整的電影場景解說牌,引導遊客認識影像與實景的轉化關係。

九份夜景攝影以"阿妹茶樓"和"觀海亭"為最佳位置。專業攝影師建議使用三腳架和小光圈(F8以上),配合長時間曝光捕捉山城燈火。特別的拍攝時機是雨後,此時空氣清澈且地面反光能增強畫面層次。冬季東北季風期間常見雲海繚繞景象,需要使用偏光鏡減少霧氣影響。老街紅燈籠的光線色溫約3,000K,建議手動設定白平衡以準確還原色彩。

十、高美濕地:海岸濕地生態

高美濕地的潮汐變化幅度可達5公尺,海洋學家建議參考中央氣象局的潮汐預報,選擇退潮前2小時抵達。專業觀察發現,灘地在潮位1.0公尺以下開始裸露,此時最有利於觀察底棲生物。特別值得注意的是潮溝系統,這些自然形成的水道是生物活動的熱點區域,常可發現招潮蟹群聚覓食。

高美濕地記錄到4種招潮蟹,專業生態辨識要點包括:臺灣厚蟹(大螯呈鮮紅色)、斯氏沙蟹(背甲有H形紋路)等。行為觀察重點是其獨特的"揮螯"動作,這既是求偶展示也是領域宣示。專業研究顯示,這些蟹類的地下洞穴可深達50公分,形成重要的土壤通氣系統。觀察時應保持3公尺以上距離,避免干擾其自然行為。

高美濕地旁設置18座風力發電機組,能源專家指出每座機組高度達67公尺,葉片直徑52公尺,年均發電量約400萬度。環境影響評估顯示,其低頻噪音對鳥類影響有限,但基座周圍水流變化可能改變沉積模式。專業觀測發現,機組間距刻意保持500公尺以上,以確保鳥類飛行通道。

濕地保護區實施嚴格分區管理,環境工程師說明其分為:核心區(僅供研究)、緩衝區(限制性進入)和永續利用區(開放生態旅遊)。專業導覽員會提醒遊客:禁止捕捉生物、踩踏潮間帶植被等行為。特別重要的是日落後1小時內需完全淨空,以減少對夜行性動物的干擾。保護區設有完整的解說系統,介紹濕地生態服務功能。

發佈留言